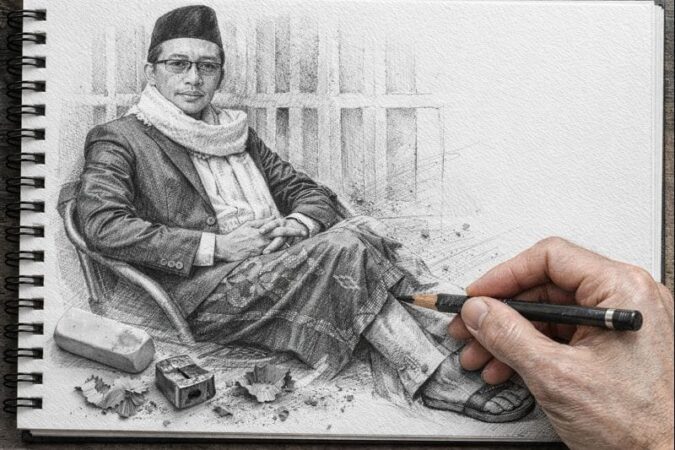

Ocit Abdurrosyid Siddiq

Sejatinya, ketika kita membicarakan sejarah Nabi SAW yang beristri banyak, kita sedang membaca sebuah teks sosiologis dan politis yang agung, bukan sekadar riwayat biologis. Dalam kacamata filsafat sejarah, pernikahan Nabi adalah instrumen diplomasi, perlindungan sosial, dan sarana transmisi ilmu pengetahuan dari ruang privat ke ruang publik.

Mengerdilkan kisah-kisah ini menjadi sekadar pembenaran untuk memuaskan syahwat adalah sebuah kenaifan intelektual yang fatal.

Begitu pula dengan konsep poligami dan bidadari. Dalam estetika eskatologis, bidadari sering kali digambarkan sebagai simbol keindahan mutlak—sebuah apresiasi spiritual atas perjuangan menahan diri di dunia.

Namun, ketika narasi ini dibawa ke mimbar dengan bumbu-bumbu maskulinitas yang dominan, makna transendennya luntur. Ia berubah menjadi komoditas hasrat yang justru menjauhkan manusia dari hakikat Mahabbah (kecintaan pada Sang Khalik).

Kepatuhan istri kepada suami pun demikian. Dalam konstruksi filsafat moral Islam, kepatuhan bukanlah perbudakan eksistensial, melainkan sebuah simfoni harmoni dalam rumah tangga yang berpondasi pada Mawaddah dan Rahmah.

Namun, di tangan mereka yang haus akan kuasa, konsep ini sering dipelintir menjadi alat represi, seolah-olah surga perempuan hanya terkunci pada rida laki-laki, tanpa melihat bahwa rida itu sendiri harus lahir dari keadilan dan kasih sayang yang memanusiakan.

Para tokoh agama memiliki tanggung jawab ontologis untuk tidak menjadikan agama sebagai legitimasi insting hewani. Jika agama hanya dipahami sebagai panduan untuk mengelola syahwat, maka apa bedanya manusia dengan makhluk lain yang juga bergerak atas dorongan biologis? Agama turun untuk mengangkat derajat manusia dari basyar (makhluk biologis) menjadi insan (makhluk spiritual-intelektual).

Kita butuh narasi yang lebih kontemplatif. Kita butuh para ulama yang mampu menjelaskan bahwa poligami dalam sejarah adalah tentang keadilan yang mencekam, bukan tentang variasi ranjang. Kita butuh penjelasan bahwa bidadari adalah metafora dari kebahagiaan batin yang tak terlukiskan, dan bahwa kepatuhan adalah tentang loyalitas dua jiwa yang berjalan beriringan menuju Tuhan.

Diskursus keagamaan di ruang digital sering kali terjebak dalam simplifikasi yang problematik. Baru-baru ini, beredar sebuah infografis (flyer) yang menukil teks dari kitab monumental Nashaih al-Ibad karya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani.

Hal yang sama juga saya temukan dalam tulisan lain, yang tersebar secara daring. Baik di media sosial maupun portal media daring, dan website yang dimiliki oleh lembaga tertentu. Termasuk lembaga keagamaan.

Pada flyer dan tulisan yang saya temukan di media daring tersebut, terdapat modifikasi krusial pada poin keempat mengenai fenomena akhir zaman: tertulis bahwa umat akan “lebih mencintai keluarga dan melupakan bidadari di surga.”

Secara epistemologis, perubahan ini bukan sekadar kekeliruan redaksional, melainkan sebuah disorientasi aksiologis yang harus diluruskan melalui tiga perspektif utama:

1. Validitas Filologis dan Kritik Teks

Dalam metodologi penelusuran teks klasik, integritas naskah adalah rujukan utama. Dalam Nashaih al-Ibad bab Al-Khumasi (nasihat yang terdiri dari lima perkara), Syekh Nawawi secara eksplisit mengutip: “yuhibbunal-mal wa yansawnal-hisab” (mencintai harta dan melupakan pertanggungjawaban).

Penggantian variabel Mal/Hisab menjadi Keluarga/Bidadari tidak memiliki sandaran kuat dalam transmisi literatur turats yang kredibel. Secara filologis, ini adalah upaya penyisipan narasi asing ke dalam teks otoritatif yang dapat dikategorikan sebagai “kekerasan hermeneutic”.

2. Pergeseran dari Etika-Teosentris ke Hedonisme-Eskatologis

Secara filosofis, konsep Hisab yang diusung Syekh Nawawi meletakkan manusia sebagai subjek moral yang bertanggung jawab (the responsible self). Ini adalah bentuk pengawasan internal atas integritas kepemilikan harta.

Namun, ketika variabel tersebut diganti dengan “Bidadari”, orientasi eskatologis Islam yang luhur direduksi menjadi motif biologis-sensual. Hal ini menggeser semangat tazkiyatun nafs (penyucian jiwa) menjadi sebuah bentuk hedonisme ukhrawi. Agama tidak lagi dipandang sebagai sarana transformasi moral, melainkan sekadar instrumen pemuasan syahwat di alam pasca-kematian. Ini adalah bentuk pelecehan terhadap intelektualitas Syekh Nawawi yang dikenal dengan kedalaman tasawufnya.

3. Kerancuan Logika (Fallacy of False Dilemma)

Teks dalam flyer tersebut menciptakan dikotomi palsu antara “keluarga” dan “bidadari”. Dalam struktur pemikiran Islam, mencintai keluarga adalah bagian dari manifestasi iman dan amal saleh. Menempatkan keluarga sebagai “penghalang” yang harus dilupakan demi mengejar bidadari adalah sebuah sesat pikir yang berbahaya. Narasi ini berpotensi merusak tatanan sosiologis keluarga Muslim dan menggiring masyarakat pada imajinasi keagamaan yang sempit dan ahistoris.

Simpulan

Kehadiran flyer tersebut nampaknya merupakan upaya sistematis dalam melakukan framing terhadap ajaran Islam agar terlihat hanya berorientasi pada urusan “birahi” dan “kompensasi surgawi”. Sebagai kaum intelektual santri, kita memiliki kewajiban moral untuk menjaga marwah pemikiran Syekh Nawawi al-Bantani dari upaya-upaya desakralisasi dan distorsi makna.

Marilah kita kembali pada teks yang murni: bahwa tantangan terbesar akhir zaman bukanlah tentang bidadari, melainkan tentang hilangnya kesadaran akan Hisab—pertanggungjawaban atas setiap amal dan harta yang kita miliki. Wallahualam.

*

Penulis adalah pengurus ICMI Orwil Banten, Ketua Bidang Kaderisasi dan SDM Pengurus Besar Mathlaul Anwar, alumnus Prodi Aqidah dan Filsafat IAIN SGD Bandung