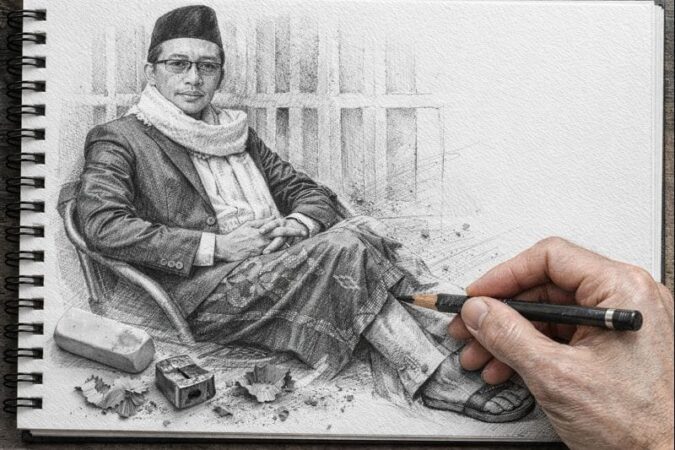

Ocit Abdurrosyid Siddiq

Bagian 1

Geger Budaya di Ciumbuleuit

Keputusan itu mungkin terdengar ganjil bagi sebagian orang di lingkaran saya. Saya, seorang aktivis Mathla’ul Anwar, berdarah Sunda Banten yang kental, alumni Aqidah dan Filsafat, memutuskan mengirimkan putra kedua saya untuk menimba ilmu ekonomi bukan di kampus Islam, melainkan menyeberang ke bukit Ciumbuleuit, masuk ke jantung Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Bandung.

Bagi saya, ilmu adalah barang hilang milik orang beriman. Di mana pun ia ditemukan—meski di wadah yang berbeda label agama—ia harus diambil. Namun, saya tidak menyangka bahwa keputusan ini akan membuka mata saya lebar-lebar tentang sebuah jurang peradaban yang menganga.

Di kelas-kelas Program Studi Ekonomi itu, anak saya menjadi minoritas ganda. Minoritas secara iman, dan minoritas secara etnis. Bisa dihitung dengan jari mahasiswa yang berasal dari suku Sunda, Jawa, Minang, atau Bugis. Sejauh mata memandang, mayoritas kursi diduduki oleh saudara-saudara kita etnis Tionghoa.

Namun, bukan jumlah kepala yang membuat saya terhenyak. Melainkan apa yang terjadi di dalam kepala mereka.

Anak saya bercerita dengan nada yang menyiratkan kekaguman bercampur kegamangan. “Yah,” katanya, “Beda sekali rasanya.”

Ketika dosen membuka materi kuliah dengan buku teks tebal berbahasa Inggris, terjadi pemandangan yang kontras. Mahasiswa dari etnis kita—anak-anak pribumi yang sering merasa memiliki tanah air ini—masih terbata-bata. Mereka sibuk membuka kamus (atau Google Translate), berjuang menerjemahkan kata demi kata. Energi mereka habis hanya untuk memahami apa arti kalimat ini.

Sementara di bangku sebelah, mahasiswa Tionghoa itu sudah melesat jauh. Bagi mereka, Bahasa Inggris bukan lagi tembok penghalang; itu hanya jendela kaca yang bening. Mereka tidak lagi sibuk menerjemahkan; mereka sudah sibuk menganalisis, mengkritik teori, dan mendebat substansi.

Di sinilah letak “geger budaya” itu.

Saya menyadari bahwa ini bukan soal kecerdasan genetik. Otak anak Banten tidak lebih encer atau lebih beku dibanding otak anak Glodok. Ini adalah kesiapan kultural. Mereka telah dipersiapkan oleh orang tua mereka sejak dini dengan “alat perang” yang lengkap. Les bahasa, sekolah berkualitas, dan disiplin bacaan telah menjadi makanan harian. Sehingga ketika masuk gelanggang kuliah, mereka tinggal berlari.

Sedangkan anak-anak kita? Kita seringkali mengirim anak ke medan perang hanya dengan bekal doa dan semangat “Bismillah”, tapi lupa membekali mereka dengan pedang kompetensi dan tameng bahasa. Akibatnya, saat kuliah, anak-anak kita masih sibuk belajar cara memegang pedang, sementara lawan sudah memenangkan pertempuran.

Ditambah lagi dengan latar belakang ekonomi keluarga mereka yang mapan. Kemapanan itu bukan jatuh dari langit, tapi buah dari etos kerja leluhur mereka. Modal ekonomi itu bertemu dengan modal intelektual, melahirkan generasi sarjana yang siap pakai, profesional, dan penuh percaya diri.

Menatap Ciumbuleuit dari kejauhan Binuangeun, saya merenung. Sampai kapan kita akan membiarkan anak-anak kita menjadi “tamu yang canggung” di dunia intelektual global? Pengalaman anak saya adalah alarm nyaring: bahwa untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri, modal “pribumi” saja tidak cukup. Kita butuh kompetensi yang melampaui rata-rata.

Islam Tanpa Muslim, Muslim Tanpa Islam

Di ruang kuliah yang sejuk di kawasan Ciumbuleuit itu, anak lelaki saya menemukan sebuah kebenaran lain yang menampar. Ia duduk di sana, menjadi minoritas di tengah mayoritas mahasiswa etnis Tionghoa. Ia pulang membawa cerita yang membuat dada saya sesak sekaligus kagum. Katanya, “Ayah, di sana perilaku mereka justru lebih ‘Islami’ dibanding kita.”

Saya tertegun. Ingatan saya langsung melayang pada ungkapan masyhur Syaikh Muhammad Abduh satu abad silam saat ia pulang dari Eropa: “Ra-aitu islaman bila muslimin, wa ‘indana muslimun bila islam” (Aku melihat nilai-nilai Islam di sana tanpa orang Muslim, sementara di tempat kita, banyak orang Muslim tapi tanpa nilai Islam).

Ternyata, adagium itu bukan sekadar retorika sejarah. Ia mewujud nyata di depan mata anak saya.

Lihatlah kebersihan. Dalam doktrin kita, an-nazhaafatu minal iimaan (kebersihan sebagian dari iman) diteriakkan di mimbar-mimbar Jumat, ditempel di dinding madrasah, dan dihafal di luar kepala. Namun, realitasnya? Sampah masih menjadi sahabat akrab parit-parit kita. Toilet masjid kadang membuat kita menahan nafas. Sajadah di musola hangleum kurang poe.

Sementara teman-teman anak saya di sana, tanpa perlu dalil itu, menjaga kebersihan seolah itu adalah kehormatan diri. Kampus mereka resik, toilet mereka kering dan wangi. Mereka mengamalkan nilai itu tanpa perlu mengklaim pemilik dalilnya.

Lihatlah soal waktu. Islam mengajarkan “Demi Masa”, bahkan menyebut waktu bagaikan pedang. Tapi kita? Kita adalah juara dunia dalam istilah “jam karet”. Datang terlambat dianggap lumrah, menunda pekerjaan dianggap seni. Sebaliknya, mahasiswa Tionghoa itu menjadikan waktu sebagai aset paling mahal. Mereka datang sebelum dosen tiba, mengumpulkan tugas sebelum tenggat menyapa.

Lihat pula adab dan akhlak. Penghormatan kepada teman, kesantunan dalam diskusi, dan pemuliaan terhadap perempuan, seringkali justru lebih fasih mereka praktikkan. Tidak ada saling sikut, yang ada adalah kolaborasi.

Rupanya, kita terjebak menjadikan nilai agama sebatas hafalan dan doktrin. Kita merasa cukup saleh jika sudah hafal ayatnya, meski perilakunya nol besar. Agama berhenti di tenggorokan, tidak turun menjadi gerak tangan dan kaki. Sementara mereka, menjadikan nilai-nilai kebaikan universal itu sebagai kultur dan karakter.

Malu. Sungguh saya malu pada Tuhan. Bukan karena saya kurang berdoa, tapi karena saya membiarkan nilai-nilai-Nya justru “dicuri” dan diamalkan lebih baik oleh hamba-hamba-Nya yang lain.

(Bersambung)

Penulis adalah pengurus ICMI Orwil Banten, Ketua Bidang Kaderisasi dan SDM Pengurus Besar Mathlaul Anwar, Alumnus MI dan MTs Mathlaul Anwar Binuangeun.