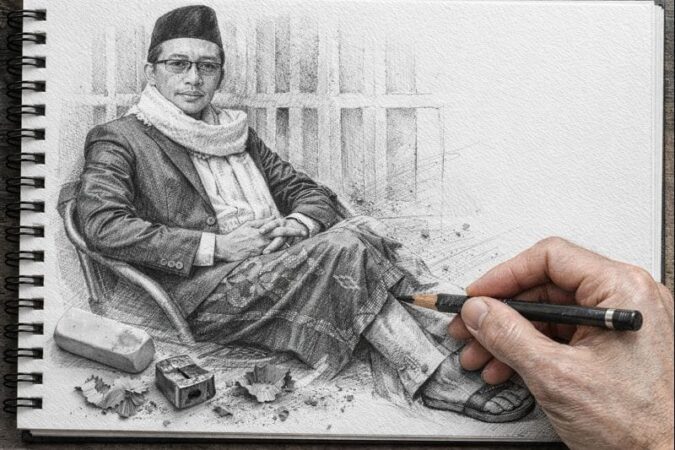

Ocit Abdurrosyid Siddiq

Angin selatan Binuangeun malam ini berhembus pelan, membawa aroma garam yang akrab di hidung. Di layar gawai, sebuah flyer digital berpindah dari satu grup WhatsApp ke grup lainnya, membawa kabar tentang “kitab undang-undang” yang baru. Katanya, KUHP anyar sudah berlaku.

Ada enam poin yang disarikan di sana, berderet rapi seperti peringatan dini bagi kita warga sipil: soal kumpul kebo, mabuk di jalanan, penghinaan dengan kata kasar, hewan ternak yang merusak kebun, penyerobotan lahan, hingga satu poin yang membuat kening saya berkerut sedikit lebih dalam: larangan membuat hingar-bingar atau memutar musik keras di tengah malam.

Sebagai alumni Aqidah dan Filsafat, saya terbiasa tidak menelan teks secara mentah. Saya diajarkan untuk mencari ‘illat (alasan hukum) dan hikmah di balik sebuah proposisi. Poin tentang larangan memutar musik tengah malam itu, secara rasional, sangat mudah diterima akal sehat. Siapa pun, baik dia seorang nelayan yang lelah melaut seharian, guru honorer yang besok harus mengajar pagi buta, atau bayi yang baru saja berhasil dipuja-puji ibunya untuk tidur, berhak atas keheningan.

Musik, seindah apa pun komposisinya, ketika dipaksa masuk ke telinga orang yang tak menghendakinya di jam istirahat, ia berubah wujud. Ia bukan lagi seni; ia adalah polusi. Ia adalah egoisme yang diamplifikasi.

Namun, di sinilah kontemplasi ini bermula. Malam tidak hanya diisi oleh mereka yang ingin mendengar dangdut koplo atau rock balada. Di tanah Banten ini—tanah para jawara dan ulama—malam juga seringkali diisi oleh suara lain yang tak kalah kerasnya, bahkan seringkali lebih dominan: suara dari corong-corong pelantang di menara tempat ibadah.

Saya teringat diskusi-diskusi di kampus dulu tentang filsafat bahasa dan ontologi bunyi. Secara fisika, gelombang suara itu netral. Desibel adalah desibel. Gendang telinga manusia tidak memiliki mekanisme teologis untuk memilah bahwa “bunyi A adalah gangguan karena ia lagu pop” dan “bunyi B adalah rahmat karena ia bacaan ayat suci”.

Ketika keduanya menghantam batas ambang kebisingan di jam dua pagi, dampak fisiologisnya sama: detak jantung meningkat, tidur terganggu, dan istirahat yang berkualitas terenggut.

Paradoks ini menggelitik nalar keberagamaan saya. Jika negara, melalui KUHP baru ini, hadir untuk melindungi ketenteraman warga dari “gangguan musik”, lantas di mana posisi kita menempatkan “gangguan” yang dibungkus atribut kesalehan?

Seringkali, kita berlindung di balik tameng “syiar”. Kita merasa bahwa memutar kaset ngaji (sekarang mungkin MP3 atau YouTube) atau melantunkan puji-pujian dengan volume maksimal di tengah malam adalah bentuk pengabdian kepada Tuhan. Tapi, mari kita jujur bertanya pada nurani yang paling dalam: Kepada siapa sebenarnya suara keras itu kita tujukan?

Jika tujuannya adalah Tuhan, bukankah Dia adalah As-Sami’, Dzat Yang Maha Mendengar? Dia mendengar doa Nabi Yunus di dalam perut ikan paus di kedalaman samudra yang gelap gulita. Dia mendengar bisikan hati seorang pendosa yang bertaubat tanpa suara. Tuhan tidak membutuhkan amplifier, mixer, atau corong TOA empat penjuru mata angin untuk mengetahui bahwa hamba-Nya sedang beribadah.

Jika tujuannya adalah manusia, maka kita masuk ke ranah etika sosial atau muamalah. Di sinilah benturan itu terjadi. Islam, agama yang saya pelajari dan saya cintai, menempatkan hak tetangga di posisi yang begitu agung. Rasulullah SAW bahkan pernah bersabda bahwa Jibril begitu sering berwasiat tentang tetangga, hingga beliau mengira tetangga akan mendapat hak waris. Mengganggu tetangga—termasuk mengganggu tidurnya—adalah bentuk kezaliman.

Lantas, bagaimana kita mendamaikan semangat syiar dengan etika ini? Saya membayangkan seorang ibu yang sedang merawat anaknya yang demam tinggi di rumah petak sebelah masjid. Baru saja anak itu terlelap, suara tarhim atau selawat dari kaset rekaman meledak dari pelantang suara, satu jam sebelum subuh. Anak itu terbangun, menangis histeris. Si ibu stres. Dalam hatinya mungkin terbesit rasa kesal.

Apakah rasa kesal yang timbul akibat “suara agama” ini mendatangkan pahala bagi operator sound system-nya? Atau justru sebaliknya, kita sedang menanam bibit antipati terhadap agama itu sendiri?

Bunyi pasal dalam KUHP baru tentang “gangguan ketenteraman” seharusnya menjadi cermin raksasa bagi kita umat beragama.

Jika pemutar musik dilarang mengganggu ketenteraman karena dianggap bising, seharusnya kita malu jika “bacaan suci” kita justru dikategorikan sebagai kebisingan oleh tetangga kita, meskipun mereka mungkin tak berani mengucapkannya karena takut dicap sesat atau tidak religius.

Inilah saatnya kita beragama secara substantif, bukan sekadar simbolik-akustik. Substansi dari bacaan Al-Qur’an adalah tadabbur (perenungan) dan pengamalan, bukan volume. Substansi dari selawat adalah rindu kepada Nabi dan meneladani akhlaknya, bukan lomba adu keras suara.

Jangan salah sangka. Tulisan ini bukan ajakan untuk membenci syiar. Sama sekali bukan. Ini adalah ajakan untuk memuliakan syiar itu sendiri. Sesuatu yang suci harus disampaikan dengan cara yang suci, dengan cara yang santun (ma’ruf). Menjaga ketenangan malam, membiarkan orang sakit beristirahat, membiarkan pekerja memulihkan tenaganya, adalah bagian dari ibadah sosial yang tak kalah pentingnya dari ibadah ritual.

Mungkin sudah saatnya kita mengecilkan volume di menara, dan membesarkan volume di dalam dada. Biarlah ayat-ayat itu bergaung keras di ruang batin kita, mengubah perilaku kita menjadi lebih ramah, lebih peka, dan lebih manusiawi. Biarlah Binuangeun, dan seluruh pelosok negeri ini, damai bukan hanya karena ketiadaan musik bising, tapi juga karena kearifan kita dalam mengelola bunyi-bunyi kesalehan.

Tuhan Maha Besar, dan kebesaran-Nya tidak berkurang sedikit pun jika kita memuji-Nya dalam hening yang syahdu, tanpa harus membangunkan paksa mereka yang sedang lelap dalam mimpi. Mari kita rayakan agama yang menyejukkan, bukan yang memekakkan. Wallahulam.

Penulis adalah pengurus ICMI Orwil Banten, Ketua Bidang Kaderisasi dan SDM Pengurus Besar Mathlaul Anwar, Ketua Forum Diskusi dan Kajian Liberal Banten Society (LIBAS).