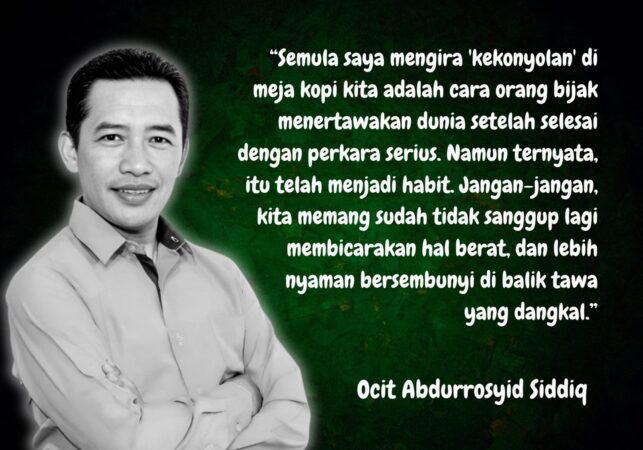

Ocit Abdurrosyid Siddiq

Di negeri ini, jalan menuju surga sering kali harus melewati dapur terlebih dahulu. Sebut saja namanya Tahlilan atau Riungan. Secara teori, ini adalah urusan mengirim doa. Namun secara praktik, ini adalah “operasi logistik” tingkat tinggi. Kata “Tahlil” yang aslinya bermakna mengesakan Tuhan, dalam kamus sosial kita sering kali bergeser menjadi: “Nanti malam ada berkatnya tidak, ya?”

Mari kita jujur, ada semacam hukum gravitasi yang berlaku dalam riungan: semakin panjang doa yang dibacakan, semakin berat beban “Berkat” yang harus disiapkan. Di Banten, ngariung adalah sakral. Tapi kesakralan itu sering kali berbanding lurus dengan ketegangan sang tuan rumah.

Bagi orang kaya, memberikan ayam satu ekor dalam besek mungkin hanya soal membalik telapak tangan. Namun bagi warga miskin, tahlilan tujuh hari adalah ujian iman sekaligus ujian cicilan. Ironinya begitu kental; saking inginnya mendoakan yang meninggal agar tenang di alam sana, yang masih hidup justru tidak tenang memikirkan utang demi sepiring nasi uduk.

Puncak komedinya ada pada sosok “Tokoh Agama” kita yang budiman. Di mimbar, beliau dengan sangat syahdu berbicara tentang zuhud—hidup sederhana dan menjauhi kemewahan duniawi. Namun, saat duduk di acara riungan, kearifan itu terkadang luntur oleh aroma bakakak ayam kampung.

Lucunya, saat sang tokoh tertimpa musibah sendiri, ia juga berkeluh kesah tentang mahalnya biaya hajatan. Ia terjebak dalam “monster” tradisi yang ikut ia besarkan. Ia mengeluh, tapi tangan tetap menerima besek spesial. Sebuah lingkaran setan yang dilapisi pita warna-warni.

Lalu, seiring perkembangan zaman, “Berkat” pun mengalami evolusi. Masuklah era Parsel. Sekarang, Rajaban dan Muludan bukan lagi soal adu hafalan ayat, tapi adu tinggi tumpukan parsel.

Parsel-parsel ini menjulang bak gedung pencakar langit, dibungkus plastik mika mengkilap yang harganya terkadang lebih mahal dari isinya. Ada kesan bahwa keberhasilan sebuah peringatan agama diukur dari berapa banyak stok minyak goreng dan mi instan yang bisa dibawa pulang jamaah.

Pemandangan paling konyol—sekaligus getir—terjadi saat kasta sosial dipaksakan masuk ke barisan shaf. Bayangkan seorang warga biasa, sebut saja namanya Si Fulan. Ia duduk terjepit di antara dua tokoh agama hebat. Saat hidangan keluar, pemandangan menjadi sangat kontras: di kanan-kiri Si Fulan tersedia softdrink dingin yang bersoda dan segar, sementara di depannya hanya ada air mineral kemasan gelas yang plastiknya sulit dibuka.

Parsel untuk tokoh di sebelahnya berisi biskuit kaleng premium, sementara parsel Si Fulan berisi kerupuk mentah dan sabun cuci piring.

Di sana, Si Fulan hanya bisa rumasa (sadar diri). Ia menelan air ludah saat mendengar bunyi “cesss” dari kaleng softdrink sang tokoh. Sang tokoh, yang mungkin sedang haus setelah memimpin doa tentang keadilan, meminumnya dengan nikmat tanpa sadar bahwa di sebelahnya ada “umat” yang sedang menguji kesabaran level dewa.

Ini adalah teater komedi yang nyata; mereka bicara tentang surga yang setara, tapi mempraktekkan kasta di atas karpet yang sama.

Pada akhirnya, kita semua hanya bisa tersenyum kecut. Riungan, tahlilan, dan parsel-parsel itu adalah cermin diri kita: masyarakat yang religius tapi juga sangat “gengsian”.

Kita sering kali lebih takut pada gunjingan tetangga daripada hitungan pahala. Namun, selama masih ada “Si Fulan” yang diam-diam menahan tawa melihat kekonyolan para tokohnya, atau ada warga yang berani menceletuk menagih hak softdrink-nya, rasanya tradisi ini masih punya sisi kemanusiaan yang hangat.

Beragama memang harus serius, tapi melihat kelakuan kita dalam perkara berkat? Rasanya sah-sah saja kalau Tuhan pun ikut tersenyum melihatnya.

Sebuah tulisan reflektif, yang adalah produk otak kanan, yang imajinatif. Jangan direspon otak kiri, yang ilmiah dan analitis. Gosah direspon serius. Ini hanya celoteh kontemplatif. Bukan tentang aku, bukan tentang kamu. Tapi tentang kita. Seruput lagi kopi hitamnya.

*

Penulis adalah alumnus Prodi Aqidah dan Filsafat IAIN SGD Bandung