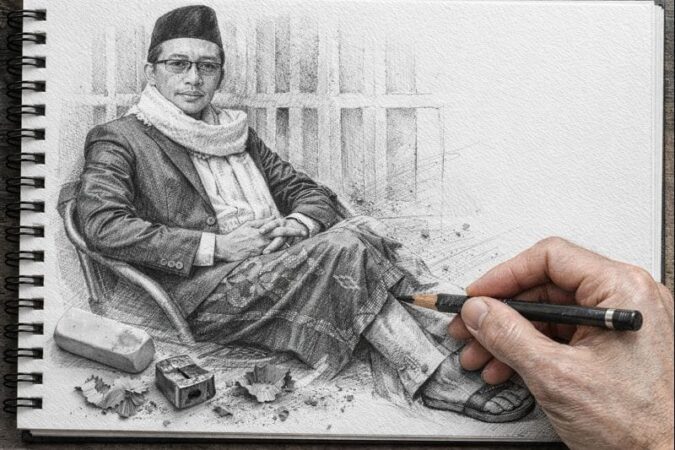

Ocit Abdurrosyid Siddiq

Bagian 2

Di Antara Pahoa dan Madrasah Kita

Di Binuangeun, nelayan tua paham betul satu hukum alam: laut tak pernah bertanya apa agamamu. Laut hanya tunduk pada mereka yang memiliki perahu kokoh dan nyali yang ditempa badai. Filosofi sederhana inilah yang menghantui benak saya ketika memandang dua bangunan institusi pendidikan yang berbeda nasib.

Di satu sisi, kita melihat benteng-benteng pendidikan saudara kita etnis Tionghoa—sebutlah Tarakanita, Penabur, Pahoa, atau Citra Berkat. Di sana, sekolah adalah kawah candradimuka.

Saya teringat konsep Chi Ku dalam etos kebudayaan mereka, yang berarti “memakan kepahitan”. Sejak dini, anak-anak di sekolah unggulan itu diajarkan untuk mengakrabi kesulitan.

Mereka dijejali matematika dan tiga bahasa (Indonesia, Inggris, Mandarin) bukan untuk gaya-gayaan, tapi sebagai pedang untuk menaklukkan dunia global. Disiplin ditegakkan bukan sebagai aturan kaku, melainkan sebagai detak jantung.

Lalu, mari kita tengok halaman rumah kita sendiri. Seringkali, sekolah bagi kita hanyalah “Ruang Tunggu”. Ruang tunggu untuk menjadi dewasa, ruang tunggu untuk mendapatkan ijazah.

Di ruang-ruang kelas kita, ghirah (semangat) belajar seringkali kalah oleh rasa kantuk dan budaya “santuy”. Kita sibuk dengan hafalan dalil, tapi sampah plastik berserakan di kolong meja. Kita lantang meneriakkan “man jadda wajada”, tapi kita layu sebelum berkembang saat dihadapkan pada soal sains yang rumit.

Ada “jarak ontologis” yang menganga. Saudara-saudara Tionghoa mendidik anak mereka dengan mentalitas minoritas kreatif. Karena merasa minoritas, mereka tahu mereka harus bekerja dua kali lebih keras untuk survive.

Sementara kita? Kita seringkali terbuai oleh mayoritas yang manja. Karena merasa “pribumi”, kita terlena. Kita merasa kesuksesan adalah hak waris, bukan hak yang harus direbut. Akibatnya, kurikulum kita berjalan lambat. Guru kadang hadir sekadar menggugurkan kewajiban, dan murid hadir sekadar mengejar absensi.

Tuhan Maha Adil. Dia tidak akan mengubah nasib suatu kaum—termasuk kaum santri atau kaum pribumi Banten—kecuali kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan perubahan itu tidak dimulai dari mimbar ceramah, tapi dari bangku sekolah yang disiplin.

Jika kita tidak segera mengubah “Ruang Tunggu” ini menjadi “Kawah Candradimuka”, jangan salahkan sejarah jika kelak anak cucu kita hanya menjadi penonton di dermaga.

Hantu Merah dan Kambing Hitam

Ada satu penyakit kronis yang menjangkiti nalar kolektif kita hari ini: Paranoia Warisan.

Kita mewarisi ketakutan sejarah terhadap PKI dan komunisme. Itu fakta. Trauma tahun 1965 adalah luka bangsa. Namun, yang menggelikan adalah bagaimana hantu masa lalu itu kini kita seret paksa untuk menjadi “terdakwa” atas segala ketidakbecusan kita mengurus hidup sehari-hari.

Saya sering tersenyum kecut mengamati obrolan di warung kopi. Ketika kotak amal di masjid hilang dicuri, vonis sosial langsung jatuh: “Ah, ini pasti kerjaan orang-orang PKI!” Padahal, bisa jadi pelakunya hanyalah maling biasa. Lebih jenaka lagi, ketika masakan gosong di dapur, dengan enteng mulut bisa berucap, “Jangan-jangan ini gara-gara komunis!”

Terdengar konyol? Memang. Tapi di balik kekonyolan itu, tersembunyi sebuah Krisis kausalitas (sebab-akibat) yang parah.

Sebagai alumni Aqidah dan Filsafat, saya melihat ini sebagai bentuk kemalasan berpikir (intellectual laziness). Menyalahkan hantu (Komunis/PKI/Aseng) itu membebaskan. Jika kita menyalahkan diri sendiri (lupa mengunci pintu, lupa mematikan kompor), kita harus bertanggung jawab. Tapi jika kita menyalahkan “komunis”, kita merasa suci. Kita memposisikan diri sebagai korban konspirasi.

Mentalitas “mencari kambing hitam” ini berbahaya. Ia membuat bangsa ini tidak pernah dewasa. Kita menjadi bangsa yang gemar menuding, tapi lumpuh dalam memperbaiki. Kita sibuk berkelahi dengan hantu di siang bolong, sementara bangsa lain sedang sibuk membangun peradaban.

Trauma sejarah mestinya menjadi pelajaran, bukan menjadi tirai untuk menutupi kebodohan. Berhentilah menyalahkan hantu merah untuk kegagalan kita menjaga amanah. Jika sandalmu putus, itu karena sudah usang, bukan karena sabotase ideologi kiri.

Dari Binuangeun Menatap Shanghai

Matahari yang terbenam di ufuk Binuangeun adalah matahari yang sama yang baru saja menyapa pagi di Shanghai. Cahayanya satu, namun nasib yang disinarinya berbeda.

Sebagai alumni Aqidah dan Filsafat, saya diajarkan bahwa kebenaran itu universal. Sunnatullah berlaku objektif tanpa pandang bulu. Air akan mendidih pada suhu 100 derajat Celsius, baik yang memasaknya seorang kyai di Banten maupun seorang ateis di Beijing.

Begitu pula hukum kesuksesan: ia akan datang pada siapa saja yang disiplin, bekerja keras, dan menghargai waktu.

Tuhan Maha Adil. Dia tidak akan menganak-emaskan kita hanya karena kita berteriak paling keras di rumah ibadah, sementara di luar sana, orang lain “beribadah” dengan karya nyata dan inovasi.

Maka, sampailah kita pada titik kesadaran ini: Membenci itu melelahkan, mengakui itu membebaskan.

Sudah terlalu lama energi bangsa ini habis untuk memelihara dendam sejarah. Saya, sebagai orang Banten yang menjunjung tinggi nilai ksatria, memilih untuk mengambil sikap jantan.

Saya mengakui bahwa Tionghoa dan negara asalnya telah berlari jauh meninggalkan kita. Saya mengakui ketangguhan etos kerja mereka. Pengakuan ini bukan tanda kekalahan. Justru, ini adalah proklamasi kebangkitan.

Hanya dengan mengakui keunggulan lawan, kita bisa belajar cara mengalahkannya—atau setidaknya, menyajikannya. Mari kita ganti narasi “Anti-Cina” menjadi narasi “Melampaui Cina”. Jika mereka belajar 10 jam, kita belajar 12 jam. Jika mereka membangun jembatan beton, kita bangun jembatan peradaban.

Islam mengajarkan Fastabiqul Khairat—berlomba-lombalah dalam kebaikan.

Dari tepian Binuangeun ini, saya titipkan pesan: Simpanlah parang kebencianmu. Gantilah dengan pena ilmu dan cangkul kerja keras. Musuh kita bukan ideologi yang sudah mati di masa lalu. Musuh kita adalah kemalasan yang bersemayam nyaman di dalam diri kita hari ini.

Tabik hormat saya pada Sang Naga yang telah terbang tinggi. Terima kasih telah menjadi cermin yang jujur, memperlihatkan betapa kusamnya wajah kami. Kini, izinkan kami membasuh muka, dan mulai mengejar ketertinggalan, eh mengejar kemajuan.

Bismillah. Kita mulai dari halaman rumah sendiri. Hayu, dak! Taram!

*

Penulis adalah pengurus ICMI Orwil Banten, Ketua Bidang Kaderisasi dan SDM Pengurus Besar Mathlaul Anwar