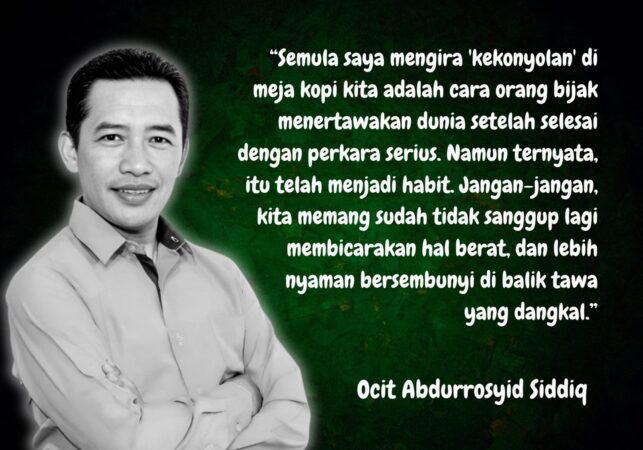

Ocit Abdurrosyid Siddiq

“Semula saya mengira ‘kekonyolan’ di meja kopi kita adalah cara orang bijak menertawakan dunia setelah selesai dengan perkara serius. Namun ternyata, itu telah menjadi habit. Jangan-jangan, kita memang sudah tidak sanggup lagi membicarakan hal berat, dan lebih nyaman bersembunyi di balik tawa yang dangkal.”

Mari sejenak kita letakkan gawai kita. Senyapkan dulu notifikasi grup WhatsApp yang tak henti-hentinya mendentingkan kabar tentang manuver politik, tentang siapa naik jabatan apa, atau tentang proyek mana yang bisa kita sasar. Mari duduk bersila, menghela napas panjang, dan membiarkan hening merasuk ke dalam ruang batin kita yang—mungkin—belakangan ini terasa makin sesak namun hampa.

Rasanya baru kemarin kita duduk melingkar di ruang-ruang kelas pengap saat Latihan Kader (LK). Rasanya baru kemarin kita berdebat hebat tentang tauhid, tentang keberpihakan pada kaum mustadh’afin, dan tentang cita-cita membangun peradaban. Kala itu, kita begitu berapi-api. Kita merasa gagah dengan gordon hijau-hitam melingkar di leher. Kita merasa seolah dunia ada dalam genggaman, dan kitalah arsitek masa depan yang akan melukis wajah Indonesia dengan tinta emas “Insan Cita”.

Kini kita telah “jadi”. Sebagian dari kita telah duduk di kursi-kursi empuk kekuasaan. Sebagian menjadi pengusaha, akademisi, birokrat, hingga politisi ulung. Diaspora kita sukses besar. Benar kata orang, di mana ada gula, di situ ada semut; tapi bagi kita, di mana ada posisi strategis, di situ ada alumni HMI.

Namun, di tengah kesuksesan kolektif ini, ada pertanyaan lirih yang mengusik tidur saya—dan semoga juga mengusik nurani kawan-kawan: Apakah kita masih “HMI” yang sama dengan yang dirumuskan Cak Nur dalam NDP?

Coba kita perhatikan dengan seksama lini masa media sosial komunitas kita, grup-grup percakapan alumni, atau riuh rendah obrolan saat kita berjumpa darat. Seringkali, ruang-ruang perjumpaan itu, baik maya maupun nyata, disesaki oleh hal-hal remeh-temeh, kelakar, dan guyon yang membuat suasana menjadi seru.

Semula, saya—dengan kenaifan seorang pengamat yang rindu diskusi—mengira itu hanyalah appetizer, sekadar basa-basi pengantar untuk mencairkan suasana kaku sebelum masuk ke menu utama perbincangan yang lebih substantif. Saya menanti dengan sabar, menyimak setiap lelucon, berharap akan muncul percikan gagasan di ujung tawa. Namun, ditunggu hingga akhir, hingga kopi di gelas tandas dan pertemuan bubar, perbincangan bernada serius yang saya harapkan tak kunjung tiba.

Sempat terbersit husnuzan di benak saya: “Mungkin ini adalah laku orang-orang yang sudah ‘selesai’. Mungkin mereka beranggapan bahwa perkara serius tentang bangsa dan umat sudah tuntas kita diskusikan dan lakukan di masa lalu, sehingga kini saatnya menikmati hidup dengan cara yang enteng.” Saya mengira “kekonyolan” itu hanya dibuat-buat sebagai cara orang bijak menertawakan dunia.

Namun, fakta menampar saya kembali. Sepanjang perbincangan hingga usai, tiada melahirkan perkara serius yang bisa diambil hikmah. Dan ketakutan terbesar saya pun muncul: Ternyata “kekonyolan” itu bukan strategi katarsis, melainkan telah menjadi habit. Jangan-jangan, memang itulah sesungguhnya tabiat intelektual kita hari ini. Jangan-jangan kita memang sudah tidak sanggup lagi membicarakan hal berat, dan lebih nyaman bersembunyi di balik tawa yang dangkal.

Sebagai seseorang yang pernah menimba ilmu di prodi Aqidah dan Filsafat, saya sering merasa tertampar oleh kenyataan hari ini. Dulu, kita diajarkan bahwa NDP (Nilai Dasar Perjuangan) adalah kompas moral dan intelektual. Cak Nur mengajarkan kita tentang Islam yang inklusif, Islam yang hanif, Islam yang menjadi rahmat bagi semesta. Kita diajarkan bahwa puncak dari tauhid adalah pembebasan manusia dari belenggu sesama manusia. Bahwa jabatan, harta, dan kekuasaan hanyalah wasilah (alat), bukan ghayah (tujuan).

Belakangan ini, kita lebih sering tampil sebagai Pewaris Organisatoris yang cemerlang, namun gagal total menjadi Pewaris Ideologis. Kita mewarisi keahlian berorganisasi, kelihaian melobi, dan ketangkasan merebut panggung. Kita piawai menyikut lawan dan merangkul kawan demi kepentingan kelompok. Tapi, warisan ideologis itu menguap entah ke mana.

Gus Dur pernah berseloroh dengan nada satir yang menyakitkan: “Untuk mencapai tujuan, HMI menghalalkan segala cara, sementara PMII caranya saja tidak tahu.”

Dulu, mungkin kita tertawa mendengar itu, menganggapnya sebagai pengakuan atas kecerdikan kita. Tapi sekarang, kalimat itu terdengar seperti vonis. Itu adalah tamparan keras bagi integritas kita. Ketika kita menghalalkan segala cara—menabrak etika, mempolitisasi agama, menggadaikan idealisme demi pragmatisme—sesungguhnya kita sedang membunuh “ruh” HMI perlahan-lahan.

Dan dosa terbesar kita bukanlah pada apa yang kita lakukan untuk diri sendiri, melainkan pada apa yang kita wariskan kepada adik-adik kita.

Air di hilir tidak akan pernah jernih jika mata air di hulu keruh. Adik-adik kader yang kini sedang berproses di komisariat dan cabang, mereka melihat kita. Mereka meniru kita. Jika kita, para alumni, mempertontonkan gaya hidup pragmatis, hedonis, dan haus kekuasaan, maka itulah “kurikulum” sesungguhnya yang mereka pelajari.

Ketika kita datang mengisi materi LK, atau sekadar memberikan sambutan di pelantikan, namun dengan pola pikir yang sudah terkontaminasi oleh survival bias politik praktis atau bahkan pemikiran puritan yang sempit, kita sedang meracuni sanad keilmuan mereka. Kita yang seharusnya mengajarkan mereka untuk terbang bebas dengan sayap pemikiran inklusif, malah mengurung mereka dalam sangkar kepentingan kita.

Akibatnya, lahirlah kader-kader muda yang bicaranya lantang tapi isinya kosong. Kader yang lebih fasih bicara soal “jatah” daripada soal “arah”. Kader yang gamang melihat perbedaan karena seniornya mengajarkan kefanatikan, bukan kedewasaan.

Kita, KAHMI, seharusnya menjadi penjaga gawang nilai. Kita seharusnya menjadi oase tempat adik-adik kita kembali membasuh muka ketika lelah dengan debu jalanan politik kampus. Tapi jika oase itu sendiri sudah tercemar limbah pragmatisme, ke mana lagi mereka harus mencari air jernih?

Malam ini, di tengah kesunyian yang kontemplatif, saya mengajak kita semua untuk melakukan taubat intelektual.

Mari kita rebut kembali HMI dari cengkeraman nafsu kuasa dan kedangkalan berpikir kita sendiri. Mari kita hidupkan kembali diskusi-diskusi berat yang mencerahkan, bukan sekadar lobi-lobi yang menguntungkan atau guyonan kosong yang melenakan. Mari kita tunjukkan pada adik-adik kita, bahwa menjadi alumni HMI bukan hanya soal seberapa tinggi jabatanmu, tapi seberapa besar manfaatmu bagi kemanusiaan, dan seberapa teguh kita memegang nilai kebenaran.

Jangan biarkan HMI hanya menjadi kenangan tentang jaket hijau-hitam yang usang. Jangan biarkan kita dicatat sejarah sebagai generasi yang sukses membangun gedung sekretariat megah, tapi runtuh dalam membangun jiwa manusianya.

Kita adalah pewaris api, bukan pewaris abu. Maka, nyalakan kembali api itu. Api pembaruan, api inklusivitas, api yang menghangatkan tenun kebangsaan, bukan api yang membakar lumbung padi kita sendiri.

Dari tepian pesisir Binuangeun pantai selatan Banten, saya titipkan rindu ini. Rindu pada kita yang dulu; yang miskin harta tapi kaya gagasan. Yang lapar perutnya tapi kenyang jiwanya.

Yakin Usaha Sampai.

Untuk tujuan yang benar, dengan cara yang benar. Wallahualam.

*

Penulis adalah alumnus LK1 HMI Komisariat Fakultas Ushuluddin IAIN SGD Bandung 1992